Oleh Dr. Ahmad Kosasih, S.E., M.M.Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.Ketua Bank Sampah Unit Kemuning RW 13.

Kota Bekasi, caraka-news.com– Tahun 2023 mencatatkan potret buram pengelolaan sampah di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton.

Ironisnya, hanya sekitar 22,09 juta ton yang berhasil dikelola. Sisanya? 12,37 juta ton hanya ditumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA), menambah daftar panjang masalah lingkungan yang belum terselesaikan.

Masalah ini bukan sekadar soal volume, tetapi lebih kepada buruknya tata kelola dan rendahnya kesadaran kolektif dalam mengelola sampah dari hulu hingga hilir.

Ketika negara tetangga seperti Singapura berhasil menjadikan sampah sebagai sumber daya, Indonesia masih terjebak dalam pola pikir “buang dan lupakan”.

Singapura: Dari Sampah Jadi Energi

Bandingkan dengan Singapura. Negara mungil ini justru dikenal dengan sistem zero waste yang efisien. Botol plastik tak dibuang begitu saja, melainkan didaur ulang menjadi bahan jalan.

Sampah dibakar dalam waste-to-energy plants untuk menghasilkan listrik, dengan filterisasi asap berteknologi tinggi yang membuat udara tetap bersih.

Abu pembakaran pun tak dibuang sembarangan—ia dicampur semen dan menjadi eco brick.Sampah organik diolah menjadi kompos, pakan ternak, bahkan dibudidayakan untuk maggot black soldier fly, yang berguna bagi peternakan dan pertanian berkelanjutan.

Hasil akhirnya, Singapura bebas dari tumpukan sampah dan tidak membutuhkan TPA konvensional.

Indonesia: Masih Terjebak di Paradigma Lama

Sayangnya, di Indonesia, sampah masih dipandang sebagai masalah, bukan sebagai sumber daya.

Data KLHK menunjukkan bahwa sebagian besar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia masih berstatus open dumping, yaitu hanya menimbun sampah tanpa pengolahan lanjutan.

Permasalahan utama bukan terletak pada besarnya volume sampah semata, melainkan pada minimnya manajemen yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pentingnya penguatan edukasi berbasis keluarga menjadi kunci dalam pengelolaan sampah.

Selama masyarakat belum memiliki budaya memilah sampah dari rumah, sistem daur ulang tidak akan berjalan efektif.

Di sinilah peran pemerintah daerah dan masyarakat sipil menjadi sangat krusial untuk mendorong perubahan perilaku secara kolektif

Bank Sampah: Solusi Berbasis Komunitas

Salah satu inisiatif paling menjanjikan dalam mengelola sampah secara berkelanjutan di Indonesia adalah bank sampah.

Konsep ini bukan hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga memberikan nilai ekonomi langsung ke masyarakat.

Melalui bank sampah, warga didorong untuk memilah dan menyetorkan sampah yang masih memiliki nilai jual, seperti kertas, botol plastik, logam, dan bahkan minyak jelantah yang dapat diolah menjadi biodiesel.

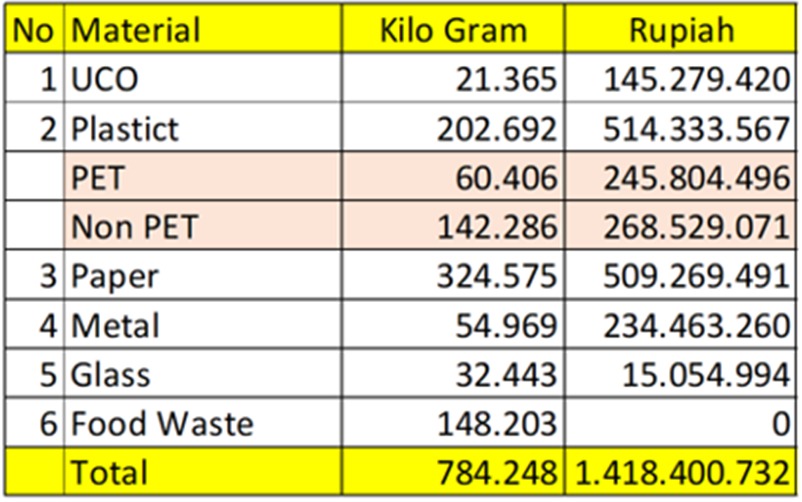

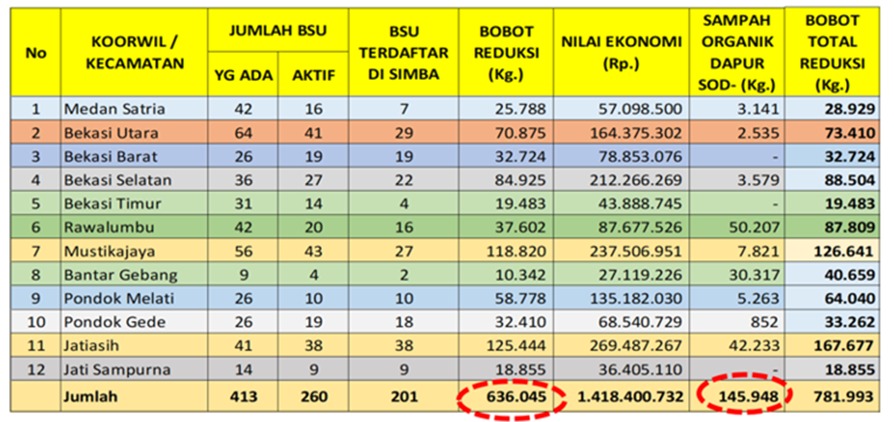

Contohnya, di wilayah Bekasi, pada tahun 2024, bank sampah berhasil mengumpulkan 636.045 kilogram sampah dan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp1.418.400.732.

Sumber: Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi 2024.

Sumber: Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi.

Reduksi Jenis Sampah 2024

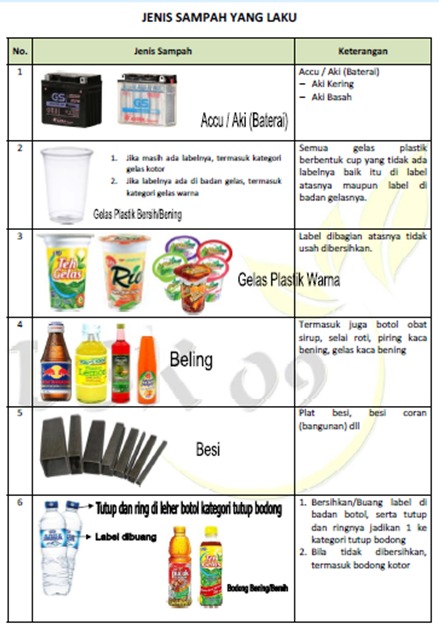

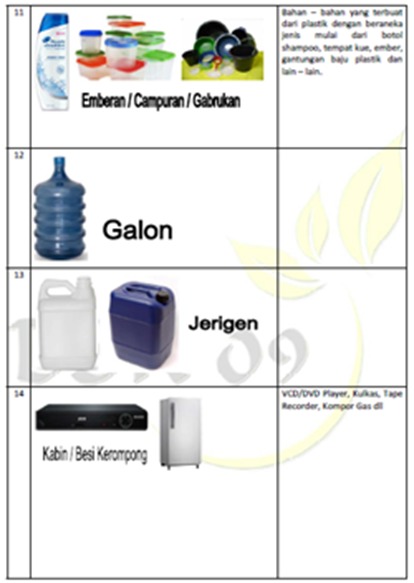

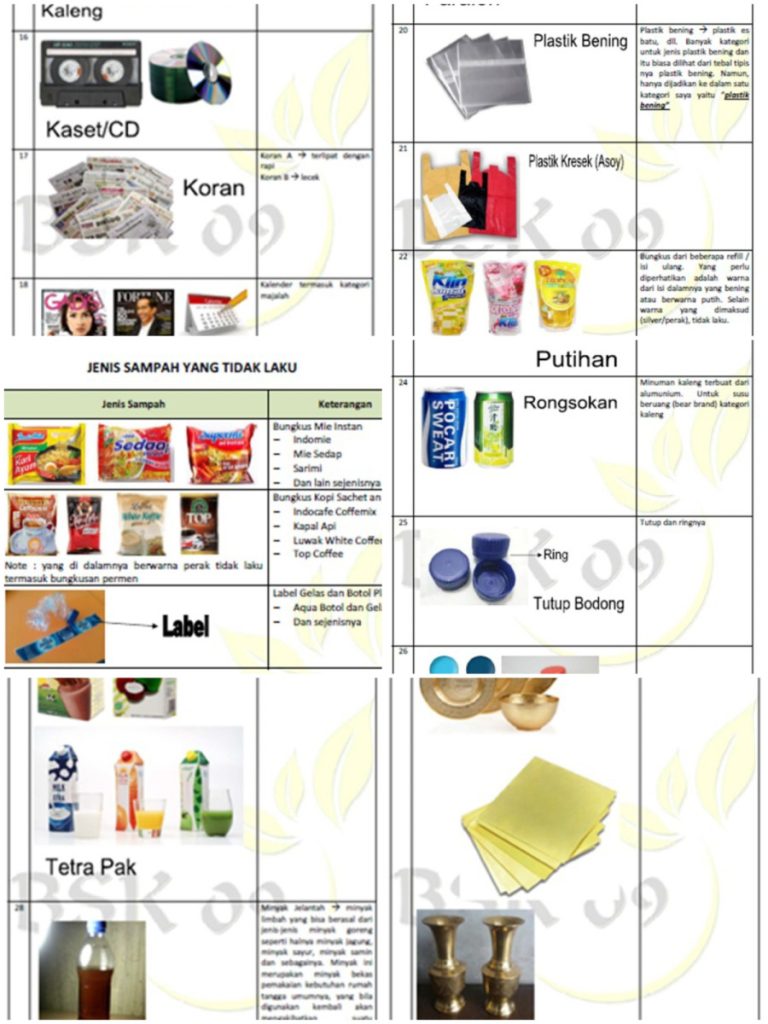

Warga dapat memilah sampah sesuai kelompoknya dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah, antara lain:

Sumber: BSU Cendrawasih Cipta Sejati RW 14

Peran Edukasi: Dari Rumah ke Sekolah

Mendorong budaya pilah sampah sejak dini merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah.

Kita tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kebersihan; harus ada gerakan bersama yang melibatkan sekolah, rumah ibadah, hingga tempat kerja.

Kurikulum sekolah dasar hingga menengah juga perlu memasukkan pelajaran tentang daur ulang dan ekonomi sirkular.

Anak-anak, sebagai agen perubahan, terbukti lebih cepat memahami pesan ini dan menerapkannya di rumah.

Dukungan Regulasi dan Insentif

Untuk mewujudkan target nasional yang ambisius yaitu Indonesia bebas sampah pada tahun 2029, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, maka diperlukan regulasi yang tegas dan insentif nyata.

Langkah konkret yang bisa diambil antara lain: Mewajibkan pemilahan sampah dari rumah tangga

Pajak lingkungan untuk produsen besar yang tidak ramah lingkungan

Insentif untuk industri yang menggunakan bahan baku daur ulangKredit usaha mikro untuk pengelola bank sampah skala RW/kelurahan

Tanggung Jawab Bersama:

“Sampahku, Tanggung Jawabku”

Gerakan sosial juga harus di kedepankan.

Kampanye bertema “Sampahku, Tanggung Jawabku” kini mulai digaungkan berbagai komunitas lingkungan sebagai bentuk kesadaran kolektif.

Bukan sekadar slogan, ini adalah ajakan untuk kembali menjadikan rumah sebagai benteng pertama pengelolaan sampah.

Dengan memilah sampah organik dan anorganik, menyetorkannya ke bank sampah, serta mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, kita tidak hanya menyelamatkan bumi, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular yang adil dan berkelanjutan.

Penutup:

Saatnya Indonesia Belajar dari Negara Tetangga. Jika Singapura, Jepang, dan negara-negara maju lainnya bisa menjadikan sampah sebagai sumber daya, mengapa Indonesia tidak?

Semua berawal dari niat kolektif dan kemauan politik yang kuat.Masalah sampah bukan sekadar urusan kebersihan, melainkan menyangkut ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Bila tata kelola tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami darurat lingkungan lebih buruk di masa depan.

Namun jika pengelolaan dimulai dari skala rumah tangga, diperkuat dengan regulasi dan insentif, serta dukungan teknologi, maka mimpi Indonesia bebas sampah pada 2029 bukanlah utopia.

Ia adalah keniscayaan.”Mulailah dari rumah. Pilah, kumpulkan, dan salurkan. Sampahmu, tanggung jawabmu!”

(Red)